自らの財産を有効に活用してもらうために行う、

遺言者が単独でする意思表示

遺言書作成業務

遺言とは

自分が死亡したときに、残される方々に対して財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。遺言を残すご本人を「遺言者(いごんしゃ)」といい、遺言によって財産を受け継ぐ者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。遺言は「遺言者」が単独で行う、相手方のいない意思表示です。

遺言作成に厳格な方式が定められている理由

自分が死亡した場合、そのご自身の財産は誰のものでも無くなるわけではありません。

法律上、その財産は故人の近しい方々によって受け継がれることになります。このような故人の財産が近しい方々に受け継がれていくことを「相続」といいます。

この相続の方法は法律でしっかりと決まっており、受け継ぐ側の方々を「相続人(そうぞくにん)」、受け継がれる側の故人のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。

法律の一定のルールに基づいて、相続人には故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹など近しい方々がなります。

故人の遺志に基づかないで、法律の一定のルールに基づいて相続人となった者たちが、法律の一定のルールに基づいて故人の財産を相続することを「法定*相続」といいます。

*「法定」とは、なんら意思に基づかずに、法律の規定に基づくという意味です。

故人がご生前に遺言を残していた場合、この「法定相続」よりも「遺言」の意思表示が尊重されるのです。

遺言とは、先に申し上げた通り、遺言者の一方的な単独で行う意思表示であるのにも関わらずその与える影響は非常に大きく、また、法律にしっかりと明記されている一定のルールよりも尊重される意思表示であるがゆえに、その作成の方法には厳格な方式が定められているのです。この方式に基づいていない遺言は、残念ながら無効となってしまいます。

それら厳格な方式に則り、遺言書作成のお手伝いをいたします。

主要な遺言の種類

遺言者ご自身でその遺言を自筆して作成する遺言。

遺言者お一人で手軽に作成することができるのがメリット。

ただし、その保管はご自身側の責任に任せられているため、失くしてしまったり、書き換えられてしまったり、捨てられてしまったりするおそれがある。

また、残された遺言書が果たして本当にご本人の意思に基づいて作成されたものなのかを立証するのは困難が伴うこともある。そのような理由から、遺言者が死亡し相続が開始した場合には、家庭裁判所に遺言書の「検認*」の手続きをお願いする必要があり、また、その「検認」の手続きには相応の時間がかかり、時として、財産を残される方にとって負担となることもある。

なお、新しく制定された法務局での「遺言書保管制度」を利用すると、保管の前提として、自筆された遺言書の様式が確認されることで無効な遺言になることを防ぐことができ、また、国の機関である法務局に遺言書が点検の上で保管されるので、相続開始時の「検認」の手続きが不要となる。

よって弊所では、自筆証書遺言作成をご検討の方には、この法務局での「遺言書保管制度」の利用をすすめている。

*「検認」とは、遺言がその様式則って作成されているかを確認する手続きのことです。法律上、たとえ遺言書を発見したとしても、この「検認」前に遺言書の封を開けてはならず、これに違反すると過料に処せられますので、注意が必要です。

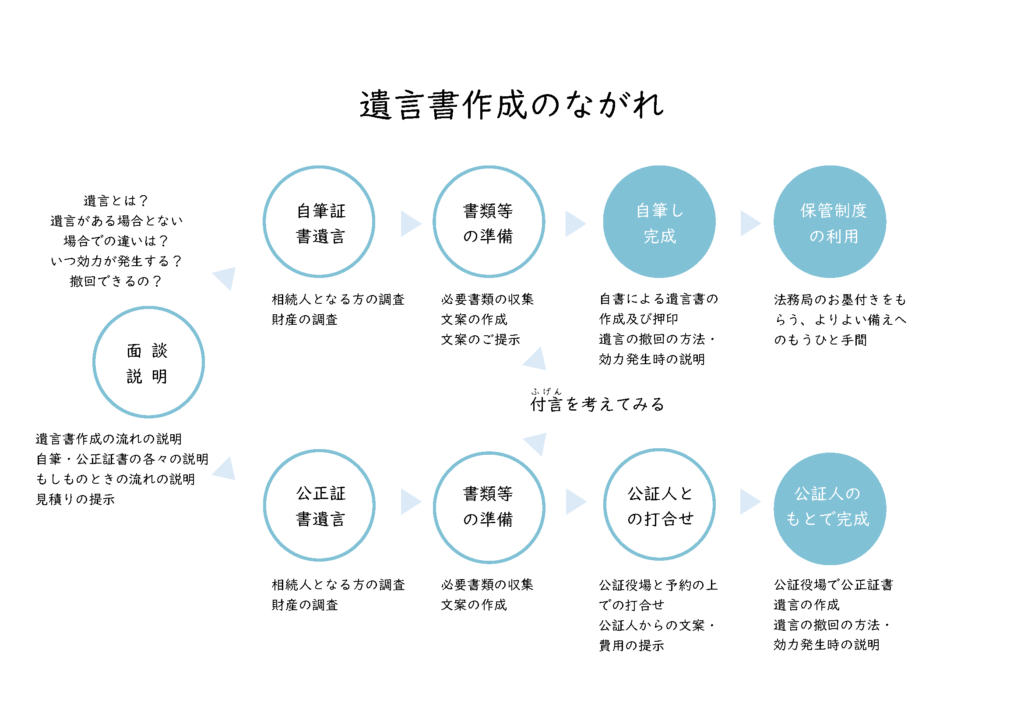

遺言書作成のながれ

一般的な遺言を作成する場合の

費用の一例*

| 自筆証書遺言作成 | 50,000円~ |

| 公正証書遺言作成 | 150,000円~ +諸経費(公証人への手数料等) |

*相続人となられる方の人数や、財産の多寡、作成難易度等によって増減いたしますことをご容赦ください。